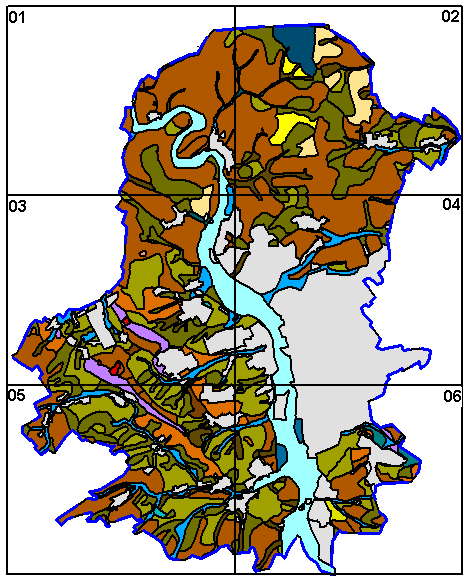

Im Untersuchungsgebiet

sind Parabraunerden und Pseudogleye im Offenland sowie Braunerden im

Wald am häufigsten verbreitet.

Die mächtigen Parabraunerden über den Lösslehmdecken

in der Ebene sind von einem stark tonhaltigem Horizont unter dem

Oberboden geprägt und können somit Nährstoffe und Wasser

gut aufnehmen und speichern. Sie eignen sich hervorragend für die

landwirtschaftliche Nutzung.

Die Pseudogleye an den Hangbereichen der oberen Bachläufe

dagegen besitzen einen ständig schwankenden Stauwasserhorizont

und sind somit einem Wechsel von Austrocknung und Vernässung ausgesetzt.

Trotz guter Stoffspeicherfähigkeit sind die Böden daher weniger

für den Ackerbau geeignet.

Die Braunerden sind größtenteils von Wald bedeckt.

Sie überdecken die Sandsteinschichten des Buntsandsteins und besitzen

meist einen hohen Lehmanteil im mittleren, von Eisenoxiden braungefärbtem

Horizont.

Eine Besonderheit bilden die Braunerden über Basalt und Kalk

sowie die Regosol-Braunerden über tonhaltigem oberem Buntsandstein,

die aufgrund ihrer geringmächtigen Humusschicht und des geringen

Wasserspeichervermögens als Extremstandorte hohe Bedeutung für

seltene Lebensräume besitzen.

Entlang der Flussläufe sind die Aueböden (Vega) verbreitet.

Wie die Braun- und Parabraunerden besitzen die Aueböden sehr gute

Speicherfähigkeiten für Wasser und Nährstoffe, unterliegen

jedoch einem periodischem Grundwassereinfluss, der vom Wasserspiegel

des Flusses abhängt. Sie sind daher gegenüber Schadstoffeinträgen

hoch empfindlich.

Die meisten Bach- und Flussauen werden durch Auengley geprägt,

dessen unterster Bodenhorizont ständig dem Grundwasser ausgesetzt

ist. Die Bodeneigenschaften ähneln denen der Aueböden.

Eine weitere Besonderheit sind die flachgründigen (geringmächtige

Oberbodenschicht) Rendzinen über den Kalkbänken der

Grabenzonen. Als trockene Standorte werden sie überwiegend für

die Waldnutzung beansprucht und tragen oft seltene Magerrasengesellschaften.

Die Erklärung der Farben und Kennziffern finden Sie in der Legende, die als eigenständiges Fenster eingeblendet werden kann.

Die abgegrenzten

Ausschnitte werden bei einem Mausklick als eigene Karte angezeigt.

Sie wurden im Maßstab 1 : 25 000 erstellt.